前回のまとめと補足

シンボル言語の獲得=規則性に対する注目

隣り合う関係の規則性

類似の関係

↓

世界の分類

↓

意味付けられた世界

行動の文化的プログラム

【言語以前の行動プログラム】

今ここに含まれるインデクス信号に基づいて行動

/

【言語獲得以降の行動プログラム】

状況を分類によってとらえて行動

分類の副産物

分類体系を乱すもの

分類の境界線に出現するもの

分類漏れ

分類不能

穢れという心理的反応

進化の過程で獲得した生得的プログラムとしての忌避反応

生存に有利な遺伝的プログラム

しかじかの徴(インデクス)を探知したら避けよ

分類システムによってインストールされた文化的プログラム

による忌避

分類の境界線上に出現するもの

∨

汚いもの

∨

これこれのものは汚いから避けよ

分類と「境界性」

リーチの「境界性」論

M・ダグラスの「汚れ」論の一般化

本来は「連続体」である世界に「切れ目」を入れる(言語による分節化)

↓

「境界領域」の出現

↓

「非日常」=神聖・タブー

「時」の境界と神秘性

境界的時間 夕暮れ時、季節の変わり目

magic hour

あふ魔が時(泉鏡花「竜潭譚」)

「空間」の境界と神秘性

敷居、辻、分かれ道、門 etc.

「通過儀礼」(ヴァン・ヘネップ)

人生の境界線の儀礼化

儀礼における死と再生の象徴

儀礼の示す普遍的なパターン

分離:古い地位(自己)の剥奪を表す手続き--死のシンボリズム

清め、沐浴、剃髪、衣替え、身体装飾

移行:人は一時的に文化的・社会的秩序の外に置かれる--消化プロセス

日常とは区別される特殊な規則の支配

空間的移動の比喩(門をくぐる etc.)

統合:新しい地位(自己)の獲得--再生

オーストラリア・アボリジニの成人儀礼

分離:怪しい音(bull-roarerという楽器の音)とともに少年が母親から引き離される。

移行: 超人間的な存在によって殺されるかもしれない恐怖とともに森の中に数ヶ月から数年隔離され、神話や儀礼の手順を教わる。

統合: 再び村に戻って、一人前の男として認められる。

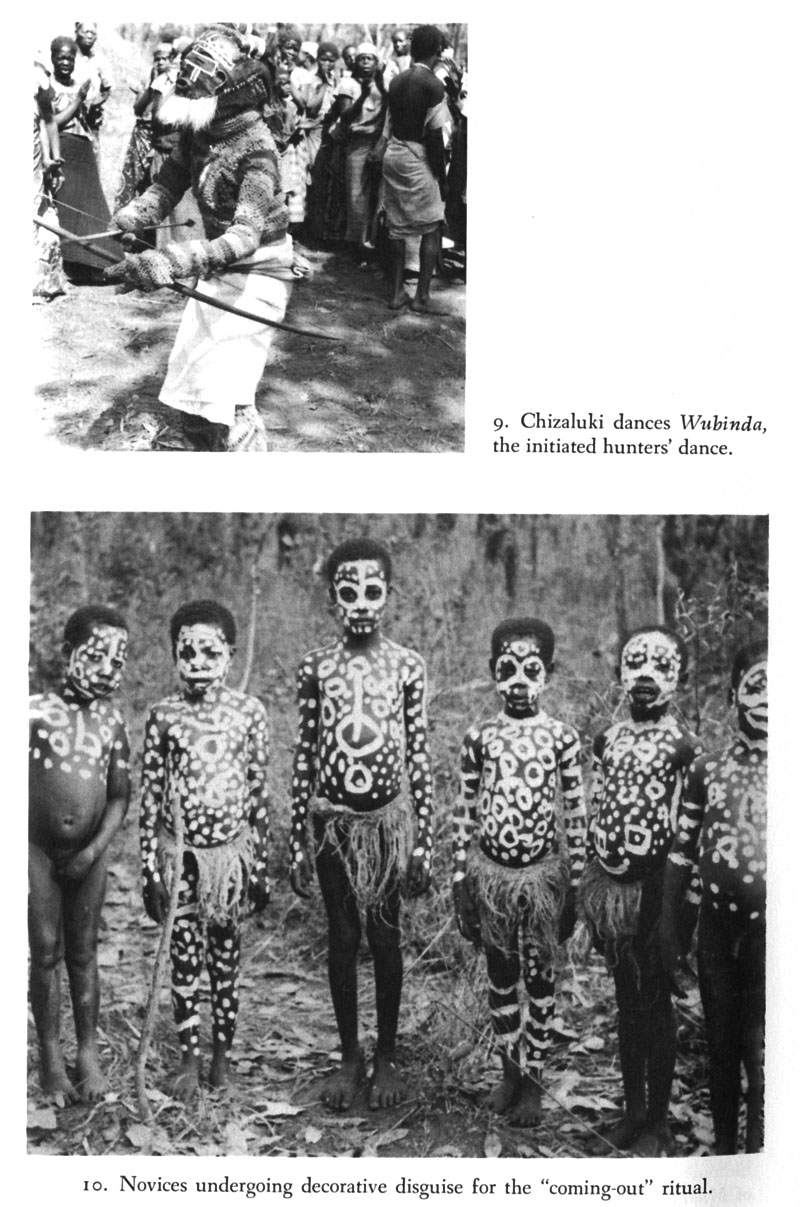

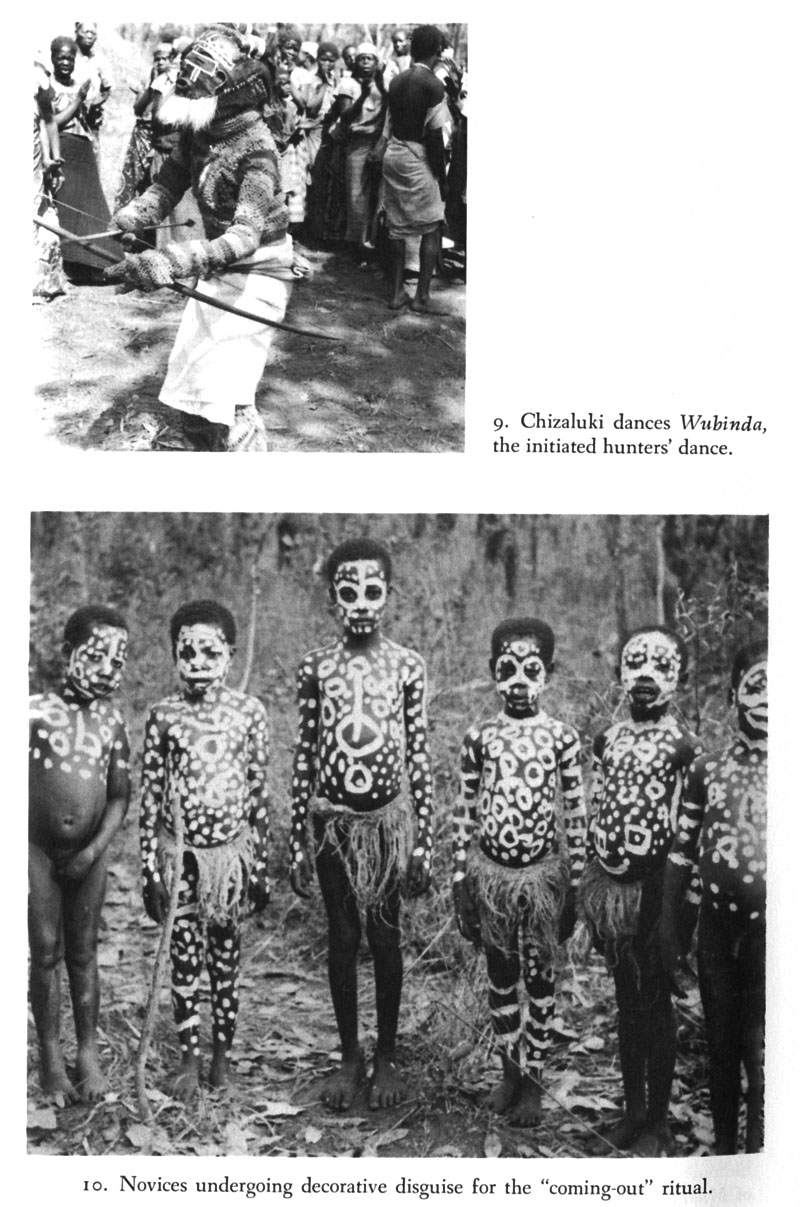

ザンビア・ンデンブ社会(1950年代)のムカンダ儀礼

ンデンブーの男子の、2ヶ月間にわたる割礼儀礼

mukanda = to heal and make strong

子供を「きれいにし、強くする」

オーストラリア・アボリジニの成人儀礼

分離:怪しい音(bull-roarerという楽器の音)とともに少年が母親から引き離される。

移行: 超人間的な存在によって殺されるかもしれない恐怖とともに森の中に数ヶ月から数年隔離され、神話や儀礼の手順を教わる。

統合: 再び村に戻って、一人前の男として認められる。

ザンビア・ンデンブ社会(1950年代)のムカンダ儀礼

ンデンブーの男子の、2ヶ月間にわたる割礼儀礼

mukanda = to heal and make strong

子供を「きれいにし、強くする」

割礼前の少年は「汚い」?

分離:前日より踊り(猥褻、罵り合い、羽目を外した振る舞い)

母に赤ん坊のように食事を与えられているところに「ハイエナ」出現

子供を丸裸にしてさらっていく

子供はブッシュの中の「死にゆく場所」に連れて行かれ、そこで

割礼を受ける

移行:ブルローラーがなさられ、母親たちは怪物が子供を食べているのだと

告げられる

2か月近くにわたる隔離

全裸で過ごす

塩を食べるのを禁止される

水浴びの禁止

食事の際に無言でいること

子供たちのインストラクター(男性)は子供たちの「夫」と呼ばれる

年長者に対する絶対服従

子供たちの間には強い連帯感が生まれる

傷が癒えると、小チクラ儀礼が開かれ、仮面をかぶった祖霊の出現

川で子供たちは儀礼的に洗われ、腰巻を身に着ける

訓練と秘儀の伝授、子供たちは様々な試練を受ける

統合: 大チクラ儀礼

仮面をかぶった祖霊の出現

子供たち変装して、負ぶわれて広場に登場

翌朝、子供たちは再び村まで運ばれて、今度は自分の足で立って

歩き始める

戦士の踊り(村への凱旋)

子供(男と女の中間的な存在)→男になる

ニューギニア・セピク川流域のイニシエーション

移行期の存在の特異性=境界性

どちらつかず

弱く傷つきやすい

常ならぬ力を秘めた

移行期における人間関係の様式=コミュニタス

ロマンスの構造とアイデンティティの変貌

ロマンスの基本構造

standard plot of romance(Babcock 1978 cited in Richards 1994:52)

Edmund Spencer「妖精の女王」1590

a.若い騎士が known familiar social world を離れる/追放

b.妖精の国、さまよいの深い森、曠野...other places

単なる外部 outside ではない exotic

more complex and simpler

more complex: 野蛮人や怪物との出会い

世俗的世界で可能であるものを超えた存在物の世界

simpler: good and bad の二項対立によって組織された単純な世界

c.聖なるもの、真実の探索

d.勇気や知性に対する試練

e.帰還

特別な能力や力を手に入れ、王というより高いペルソナとして

世俗世界へ帰還する

割礼前の少年は「汚い」?

分離:前日より踊り(猥褻、罵り合い、羽目を外した振る舞い)

母に赤ん坊のように食事を与えられているところに「ハイエナ」出現

子供を丸裸にしてさらっていく

子供はブッシュの中の「死にゆく場所」に連れて行かれ、そこで

割礼を受ける

移行:ブルローラーがなさられ、母親たちは怪物が子供を食べているのだと

告げられる

2か月近くにわたる隔離

全裸で過ごす

塩を食べるのを禁止される

水浴びの禁止

食事の際に無言でいること

子供たちのインストラクター(男性)は子供たちの「夫」と呼ばれる

年長者に対する絶対服従

子供たちの間には強い連帯感が生まれる

傷が癒えると、小チクラ儀礼が開かれ、仮面をかぶった祖霊の出現

川で子供たちは儀礼的に洗われ、腰巻を身に着ける

訓練と秘儀の伝授、子供たちは様々な試練を受ける

統合: 大チクラ儀礼

仮面をかぶった祖霊の出現

子供たち変装して、負ぶわれて広場に登場

翌朝、子供たちは再び村まで運ばれて、今度は自分の足で立って

歩き始める

戦士の踊り(村への凱旋)

子供(男と女の中間的な存在)→男になる

ニューギニア・セピク川流域のイニシエーション

移行期の存在の特異性=境界性

どちらつかず

弱く傷つきやすい

常ならぬ力を秘めた

移行期における人間関係の様式=コミュニタス

ロマンスの構造とアイデンティティの変貌

ロマンスの基本構造

standard plot of romance(Babcock 1978 cited in Richards 1994:52)

Edmund Spencer「妖精の女王」1590

a.若い騎士が known familiar social world を離れる/追放

b.妖精の国、さまよいの深い森、曠野...other places

単なる外部 outside ではない exotic

more complex and simpler

more complex: 野蛮人や怪物との出会い

世俗的世界で可能であるものを超えた存在物の世界

simpler: good and bad の二項対立によって組織された単純な世界

c.聖なるもの、真実の探索

d.勇気や知性に対する試練

e.帰還

特別な能力や力を手に入れ、王というより高いペルソナとして

世俗世界へ帰還する

参考文献

今週のテーマについて考えるために

浜本満、1994、「けがれ:「きたなさ」の正体」『人類学のコモンセンス:文化人類学入門』第7章

E・R・リーチ、1976、「言語の人類学的側面:動物カテゴリーと侮蔑語について」諏訪部仁訳『現代思想』Vol.4(3):68-90

E・R・リーチ、1981、『文化とコミュニケーション:構造人類学入門』青木保・宮坂敬造訳、紀伊國屋書店 より第17章「通過儀礼」

吉田禎吾、1998、『魔性の文化誌』、みすず書房

V・W・ターナー、1976、『儀礼の過程』富倉光雄訳、新思想社 より第3章「リミナリティとコミュニタス」

V・ターナー、1981、『象徴と社会』 梶原景昭訳、紀伊國屋書店

オーストラリア・アボリジニの成人儀礼

分離:怪しい音(bull-roarerという楽器の音)とともに少年が母親から引き離される。

移行: 超人間的な存在によって殺されるかもしれない恐怖とともに森の中に数ヶ月から数年隔離され、神話や儀礼の手順を教わる。

統合: 再び村に戻って、一人前の男として認められる。

ザンビア・ンデンブ社会(1950年代)のムカンダ儀礼

ンデンブーの男子の、2ヶ月間にわたる割礼儀礼

mukanda = to heal and make strong

子供を「きれいにし、強くする」

オーストラリア・アボリジニの成人儀礼

分離:怪しい音(bull-roarerという楽器の音)とともに少年が母親から引き離される。

移行: 超人間的な存在によって殺されるかもしれない恐怖とともに森の中に数ヶ月から数年隔離され、神話や儀礼の手順を教わる。

統合: 再び村に戻って、一人前の男として認められる。

ザンビア・ンデンブ社会(1950年代)のムカンダ儀礼

ンデンブーの男子の、2ヶ月間にわたる割礼儀礼

mukanda = to heal and make strong

子供を「きれいにし、強くする」

割礼前の少年は「汚い」?

分離:前日より踊り(猥褻、罵り合い、羽目を外した振る舞い)

母に赤ん坊のように食事を与えられているところに「ハイエナ」出現

子供を丸裸にしてさらっていく

子供はブッシュの中の「死にゆく場所」に連れて行かれ、そこで

割礼を受ける

移行:ブルローラーがなさられ、母親たちは怪物が子供を食べているのだと

告げられる

2か月近くにわたる隔離

全裸で過ごす

塩を食べるのを禁止される

水浴びの禁止

食事の際に無言でいること

子供たちのインストラクター(男性)は子供たちの「夫」と呼ばれる

年長者に対する絶対服従

子供たちの間には強い連帯感が生まれる

傷が癒えると、小チクラ儀礼が開かれ、仮面をかぶった祖霊の出現

川で子供たちは儀礼的に洗われ、腰巻を身に着ける

訓練と秘儀の伝授、子供たちは様々な試練を受ける

統合: 大チクラ儀礼

仮面をかぶった祖霊の出現

子供たち変装して、負ぶわれて広場に登場

翌朝、子供たちは再び村まで運ばれて、今度は自分の足で立って

歩き始める

戦士の踊り(村への凱旋)

子供(男と女の中間的な存在)→男になる

ニューギニア・セピク川流域のイニシエーション

移行期の存在の特異性=境界性

どちらつかず

弱く傷つきやすい

常ならぬ力を秘めた

移行期における人間関係の様式=コミュニタス

ロマンスの構造とアイデンティティの変貌

ロマンスの基本構造

standard plot of romance(Babcock 1978 cited in Richards 1994:52)

Edmund Spencer「妖精の女王」1590

a.若い騎士が known familiar social world を離れる/追放

b.妖精の国、さまよいの深い森、曠野...other places

単なる外部 outside ではない exotic

more complex and simpler

more complex: 野蛮人や怪物との出会い

世俗的世界で可能であるものを超えた存在物の世界

simpler: good and bad の二項対立によって組織された単純な世界

c.聖なるもの、真実の探索

d.勇気や知性に対する試練

e.帰還

特別な能力や力を手に入れ、王というより高いペルソナとして

世俗世界へ帰還する

割礼前の少年は「汚い」?

分離:前日より踊り(猥褻、罵り合い、羽目を外した振る舞い)

母に赤ん坊のように食事を与えられているところに「ハイエナ」出現

子供を丸裸にしてさらっていく

子供はブッシュの中の「死にゆく場所」に連れて行かれ、そこで

割礼を受ける

移行:ブルローラーがなさられ、母親たちは怪物が子供を食べているのだと

告げられる

2か月近くにわたる隔離

全裸で過ごす

塩を食べるのを禁止される

水浴びの禁止

食事の際に無言でいること

子供たちのインストラクター(男性)は子供たちの「夫」と呼ばれる

年長者に対する絶対服従

子供たちの間には強い連帯感が生まれる

傷が癒えると、小チクラ儀礼が開かれ、仮面をかぶった祖霊の出現

川で子供たちは儀礼的に洗われ、腰巻を身に着ける

訓練と秘儀の伝授、子供たちは様々な試練を受ける

統合: 大チクラ儀礼

仮面をかぶった祖霊の出現

子供たち変装して、負ぶわれて広場に登場

翌朝、子供たちは再び村まで運ばれて、今度は自分の足で立って

歩き始める

戦士の踊り(村への凱旋)

子供(男と女の中間的な存在)→男になる

ニューギニア・セピク川流域のイニシエーション

移行期の存在の特異性=境界性

どちらつかず

弱く傷つきやすい

常ならぬ力を秘めた

移行期における人間関係の様式=コミュニタス

ロマンスの構造とアイデンティティの変貌

ロマンスの基本構造

standard plot of romance(Babcock 1978 cited in Richards 1994:52)

Edmund Spencer「妖精の女王」1590

a.若い騎士が known familiar social world を離れる/追放

b.妖精の国、さまよいの深い森、曠野...other places

単なる外部 outside ではない exotic

more complex and simpler

more complex: 野蛮人や怪物との出会い

世俗的世界で可能であるものを超えた存在物の世界

simpler: good and bad の二項対立によって組織された単純な世界

c.聖なるもの、真実の探索

d.勇気や知性に対する試練

e.帰還

特別な能力や力を手に入れ、王というより高いペルソナとして

世俗世界へ帰還する